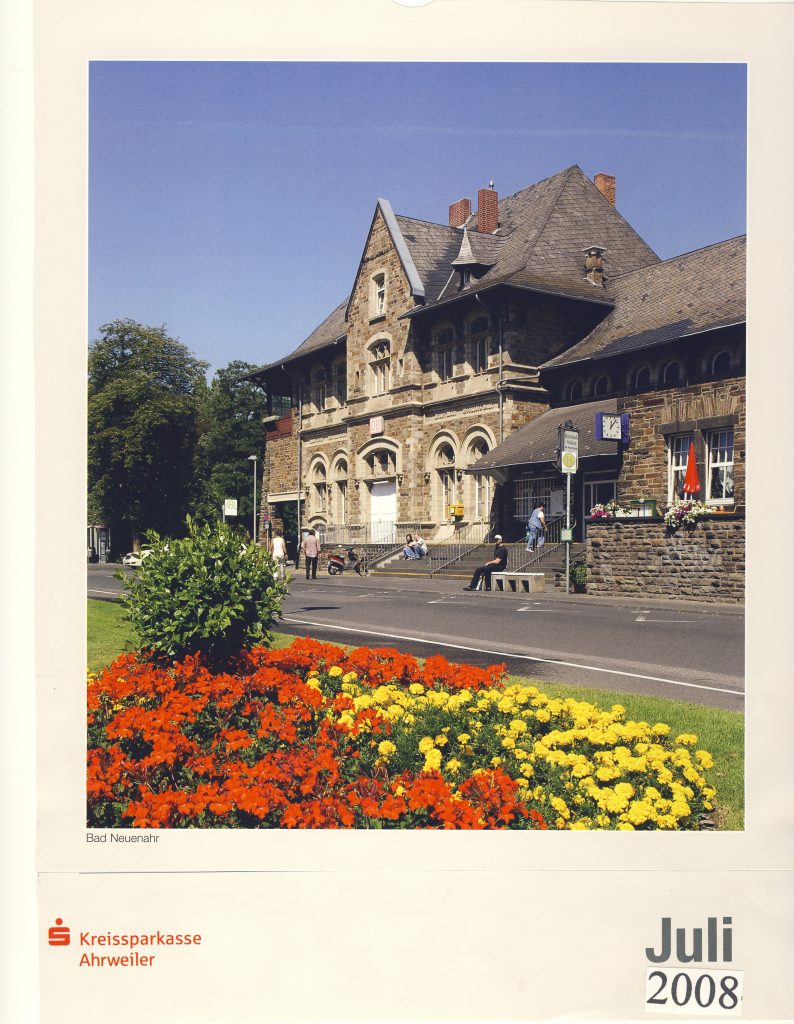

22.04.2022. Bei der Flutkatastrophe 2021 wurde die Infrastruktur der Ahrtalbahn im Bereich Heimersheim und ab Walporzheim komplett zerstört. Während die Stellwerke in Kreuzberg und Dernau dabei auch betroffen waren, sind die Anlagen in Walporzheim, Ahrweiler, Bad Neuenahr und Bad Bodendorf noch in Betrieb, sie sollen aber schon Ende dieses Jahres durch ein modernes digitales Stellwerk ersetzt werden.

Bei diesen Stellwerken handelt es sich um sogenannte mechanische Stellwerksanlagen, deren technische Entwicklung aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Die Technik dieser Anlagen sind die Grundlage für alle weiteren Stellwerksentwicklungen bis zum heutigen Tag.

Die IG Ahrtalbahnfreunde haben es sich zum Ziel gesetzt, eine dieser Stellwerksanlage zu Demonstrationszwecken als Museum zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So soll die Möglichkeit geboten werden, einen Einblick in die sicherungstechnischen Abläufe des Bahnbetriebs zu erhalten. Denkbar ist auch die Ausstellung ergänzender Exponate aus der Historie der Ahrtalbahn und auch die Möglichkeit, technische Einrichtungen selbst einmal auszuprobieren. Dazu gibt es in Deutschland schon einige Vorbilder, so u.a. in Glückstadt, Arnstadt und Lehrte. Auch an der Westerwaldbahn gibt es einen Verein, der solch ein Museum betreibt und weiter ausbaut. Die dort ansässige Arbeitsgemeinschaft (ArGe) Mechanische Stellwerke e.V. aus Rotenhain nahm vor kurzem Kontakt mit den Ahrtalbahnfreunden auf und erkundigte sich nach dem Bestand der hiesigen Stellwerksanlagen. Die Ahrtalbahnfreunde nahmen dies zum Anlass, sich einmal vor Ort in Rotenhain aus erster Hand über solch einen Museumsbetrieb zu informieren.

Schon bei der Anfahrt in Limburg wurde die Gruppe aus dem Kreis Ahrweiler von einem aktiven Mitglied der ArGe in Empfang genommen und erfuhr auf der Weiterfahrt nach Rotenhain viel Wissenswertes und Interessantes zu den Eisenbahnen im Westerwald.

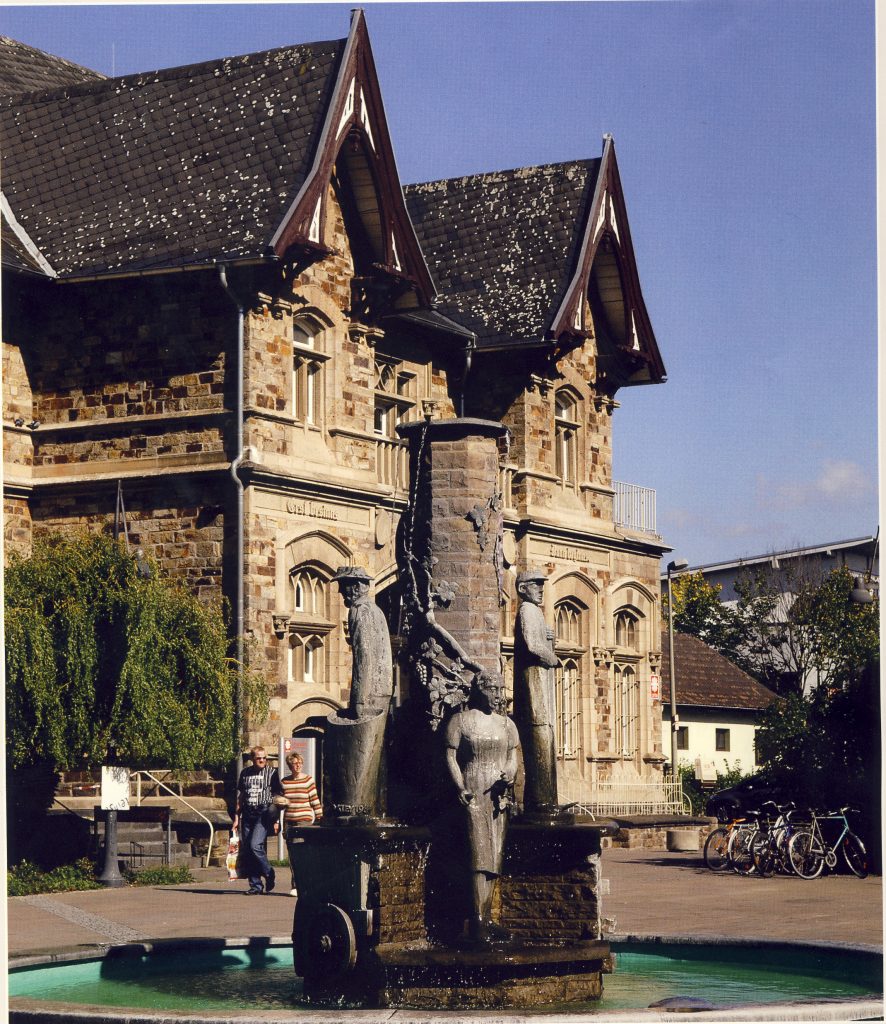

Das Vereinsdomizil der ArGe ist das heutige Bahnhofsgebäude, welches in den 60er Jahren als Ersatz für einen abgerissenen Vorgängerbau errichtet wurde. Es handelt sich um einen eingeschossigen kleinen Bau mit Flachdach, typisch im Stil der damaligen Zeit. Trotz der geringen Größe besitzt das Gebäude alles, was ein kleiner Landbahnhof benötigt: Warteraum, Dienstraum mit Fahrkartenausgabe, Stellwerk, Sozialraum, Toilette sowie ein Güterboden. Da es sich um den letzten Neubau der damaligen Deutscben Bundesbahn an einer Nebenstrecke handelt, steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

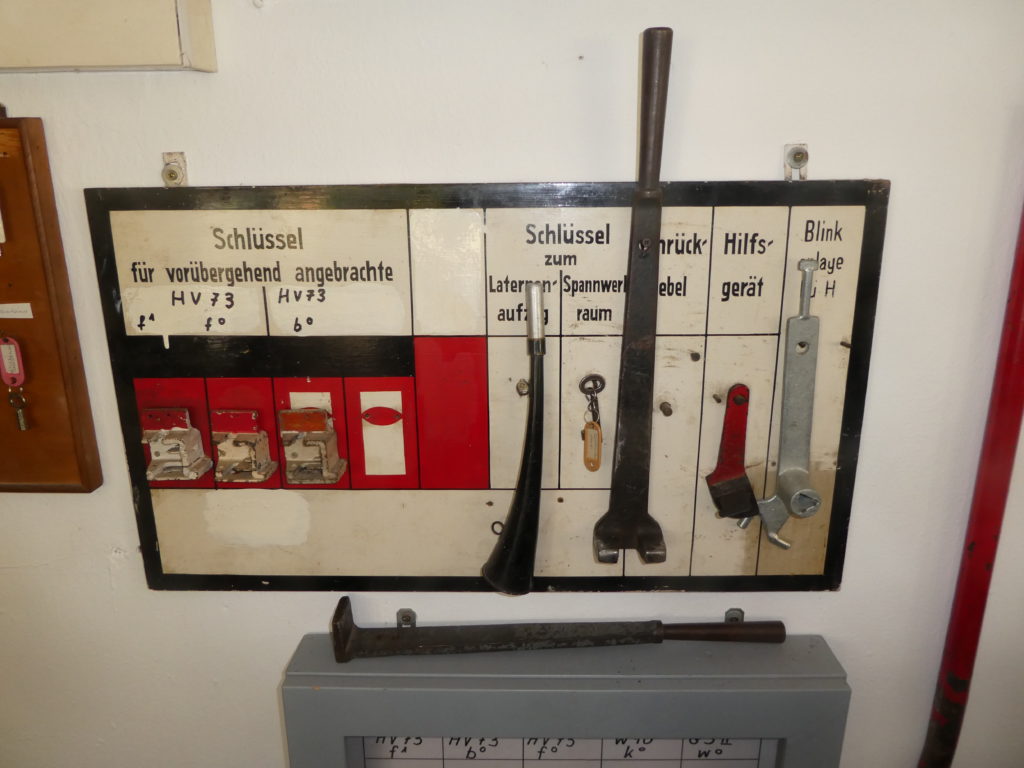

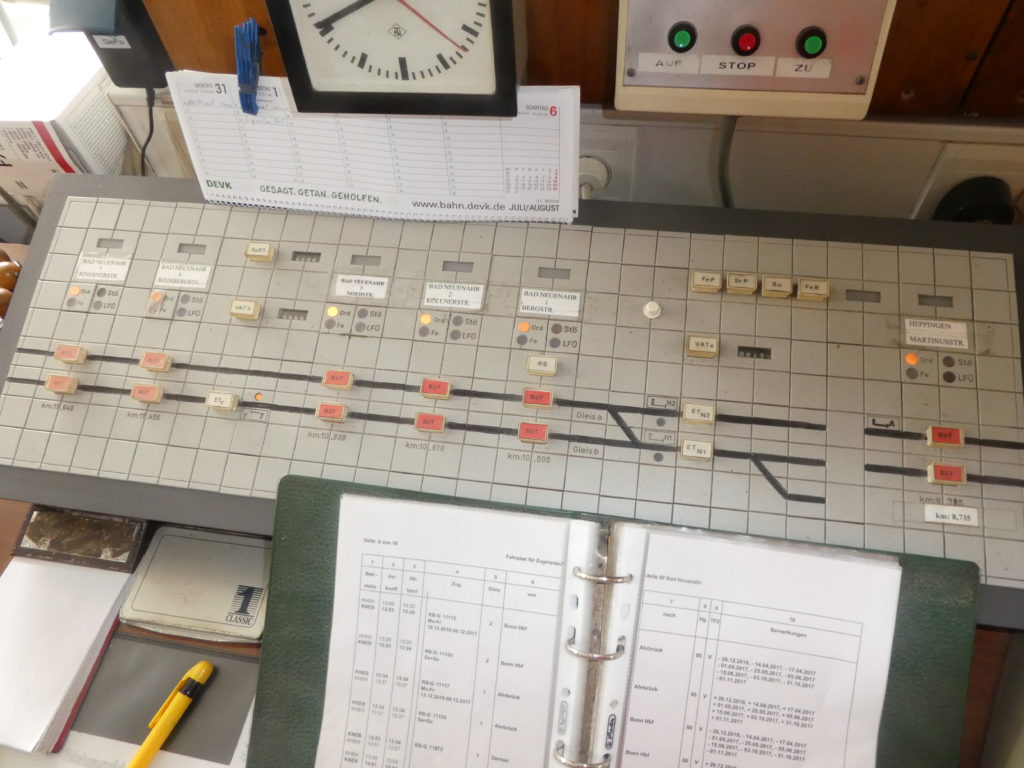

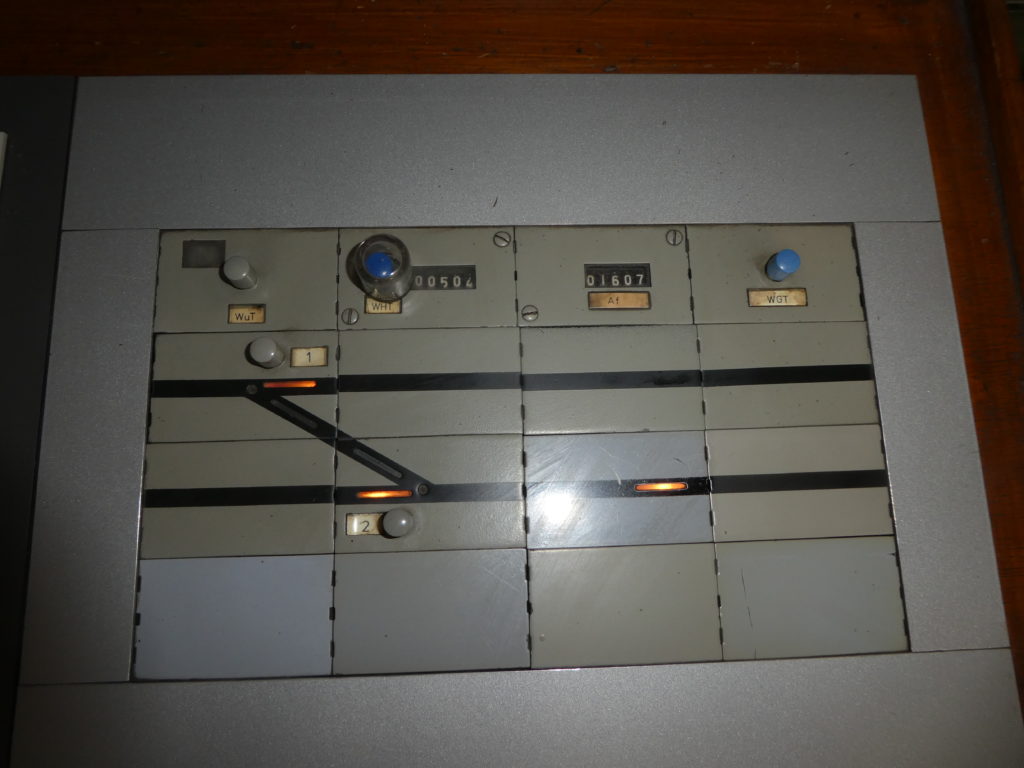

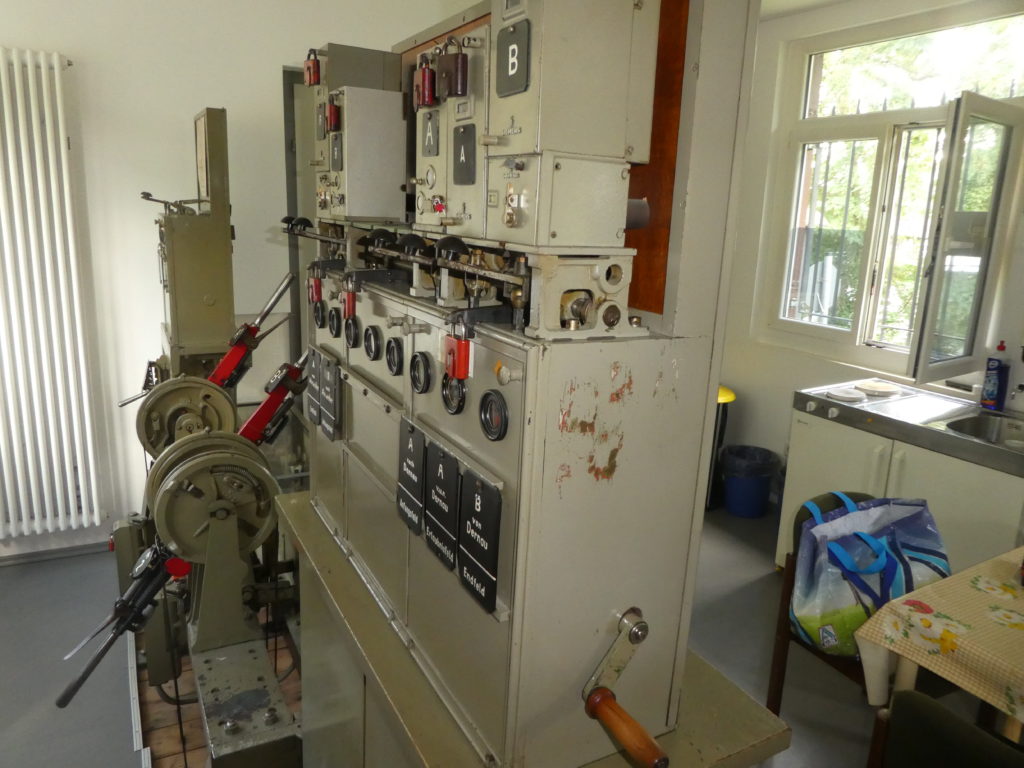

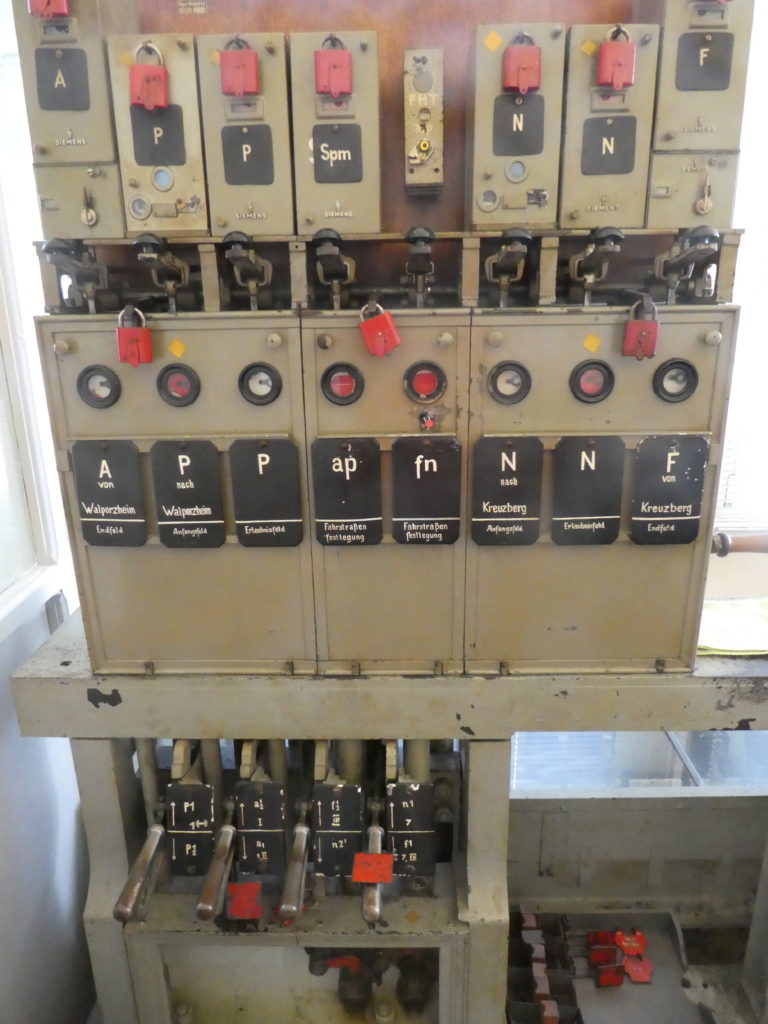

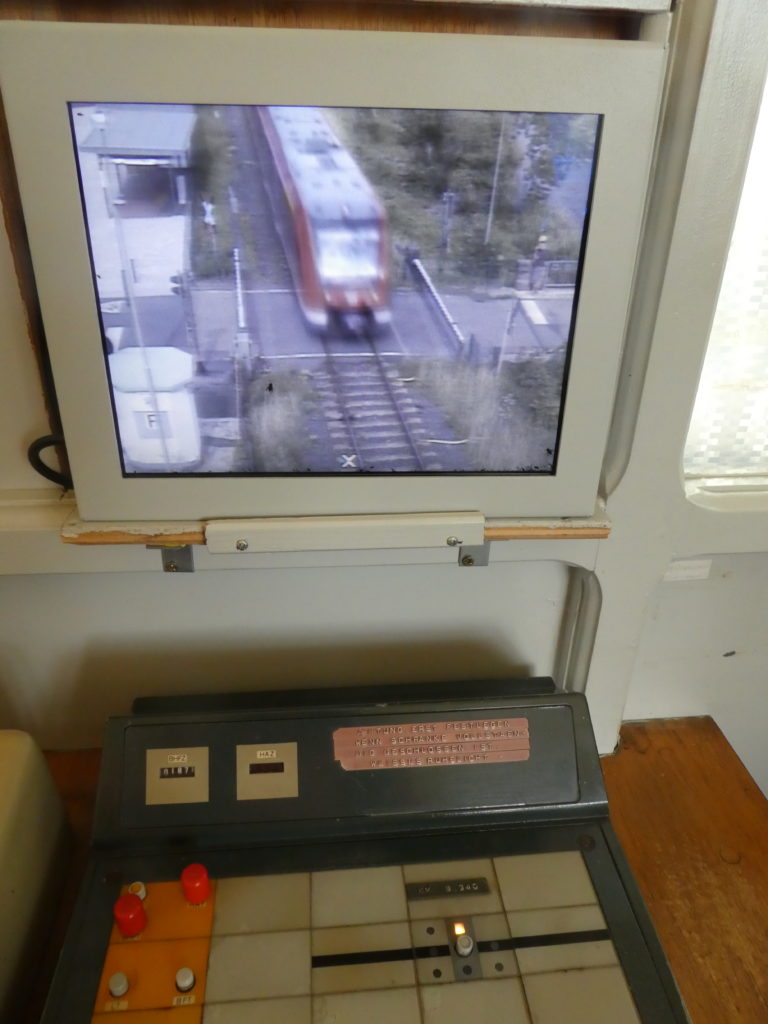

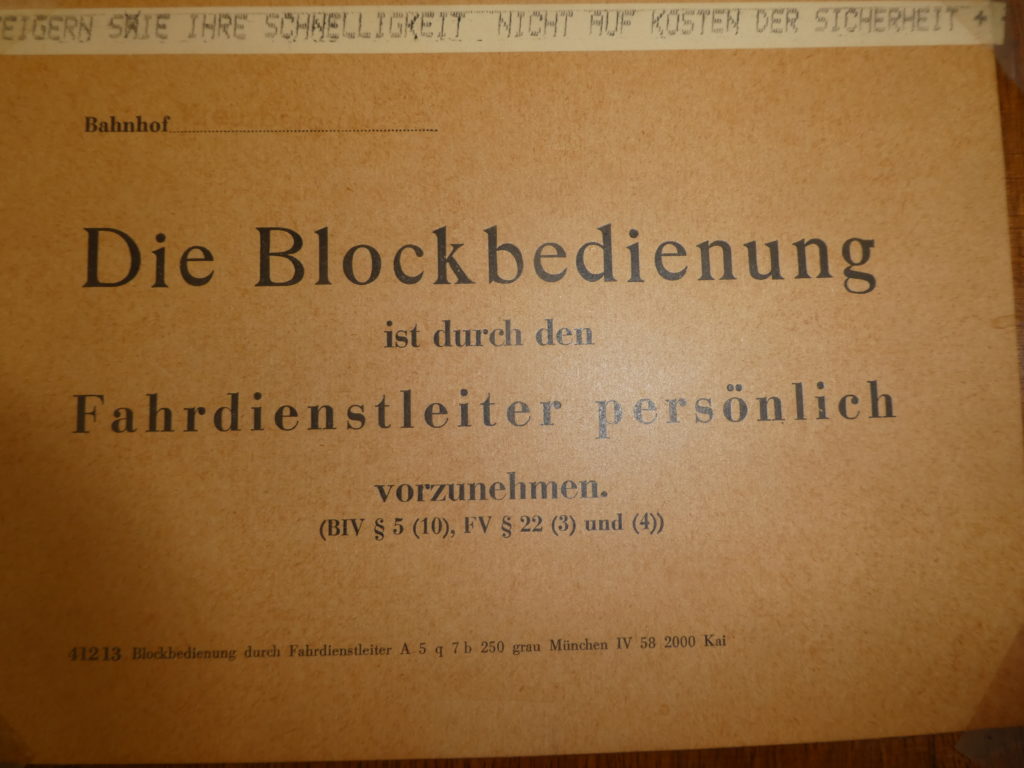

Im Stellwerksraum ist ein mechanisches Stellwerk der Bauart „Einheit“ mit elektrischem Streckenblock der Bauart „TF 71“ eingebaut, dieses hat große Ähnlichkeit mit den Stellwerken der Ahrtalbahn. Da die beiden Einfahrsignale recht weit entfernt standen, weist die Hebelbank noch zwei Signalwinden zu deren Bedienung auf. Als Besonderheit konnte der Bahnhof durchgeschaltet werden.

Das Stellwerk wurde 2018 außer Betrieb genommen, die Weichen ausgebaut. Der Verein konnte das Gebäude anschließend mit allen technischen Anlagen käuflich erwerben.

Die engagierten Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, alle betrieblichen Abläufe zur Durchführung von Zugfahrten an der Anlage anschaulich zu demonstrieren, die Signal- und Weichenhebel sowie die Blockeinrichtungen können bedient werden. In der Zukunft soll u.a. auch ein „Signalgarten“ im Freigelände errichtet werden, dessen Signale dann auch über die Hebelbank bedient werden können. Somit können Besucher die Stellwerkstechnik live erleben und nachvollziehen.

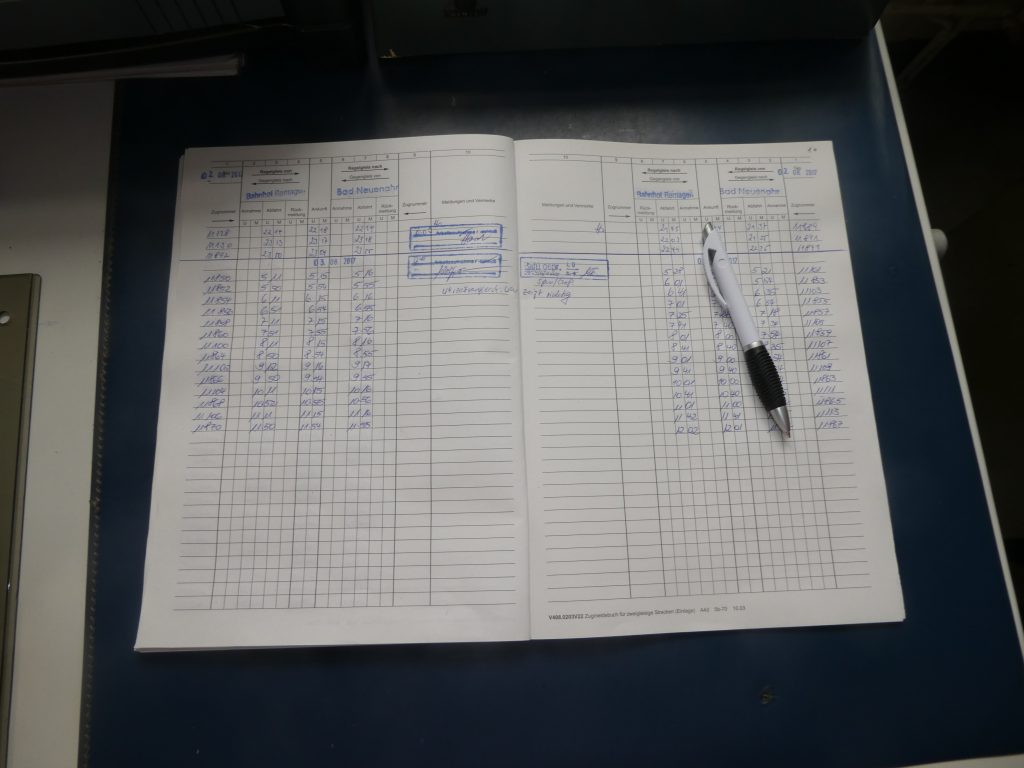

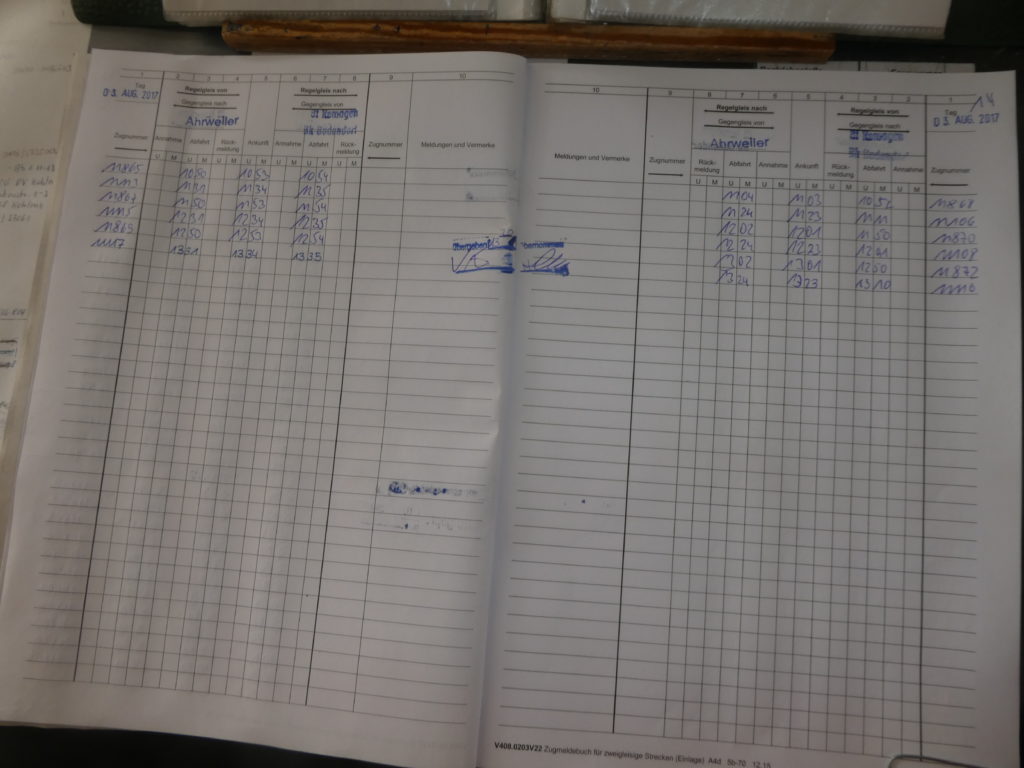

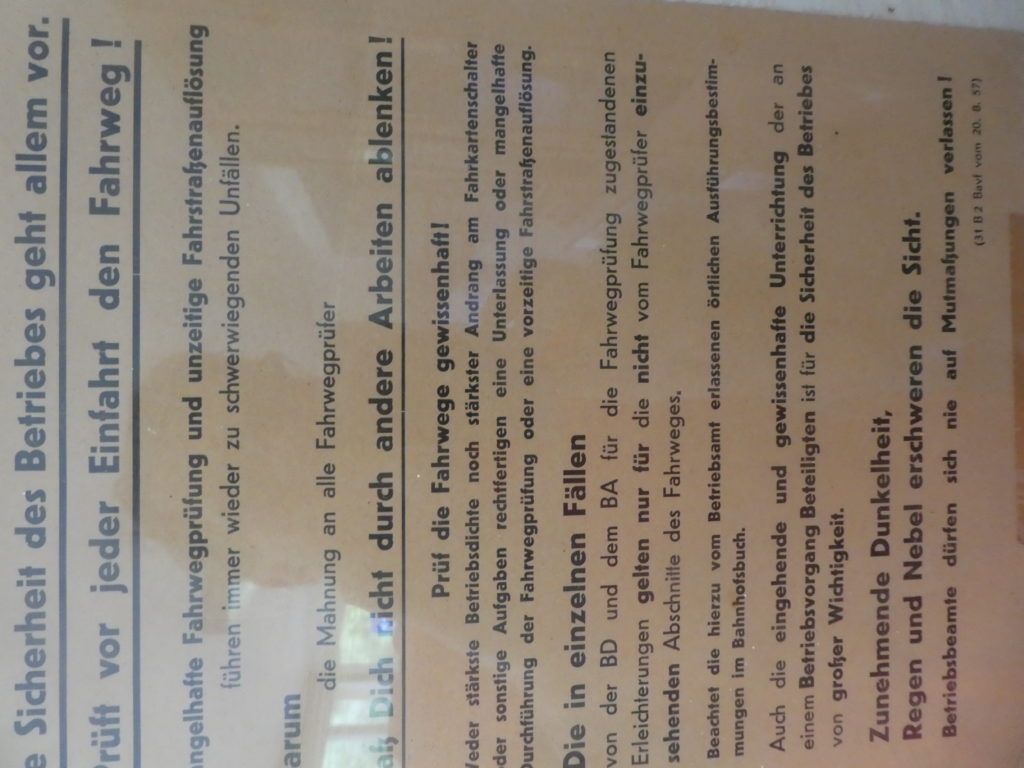

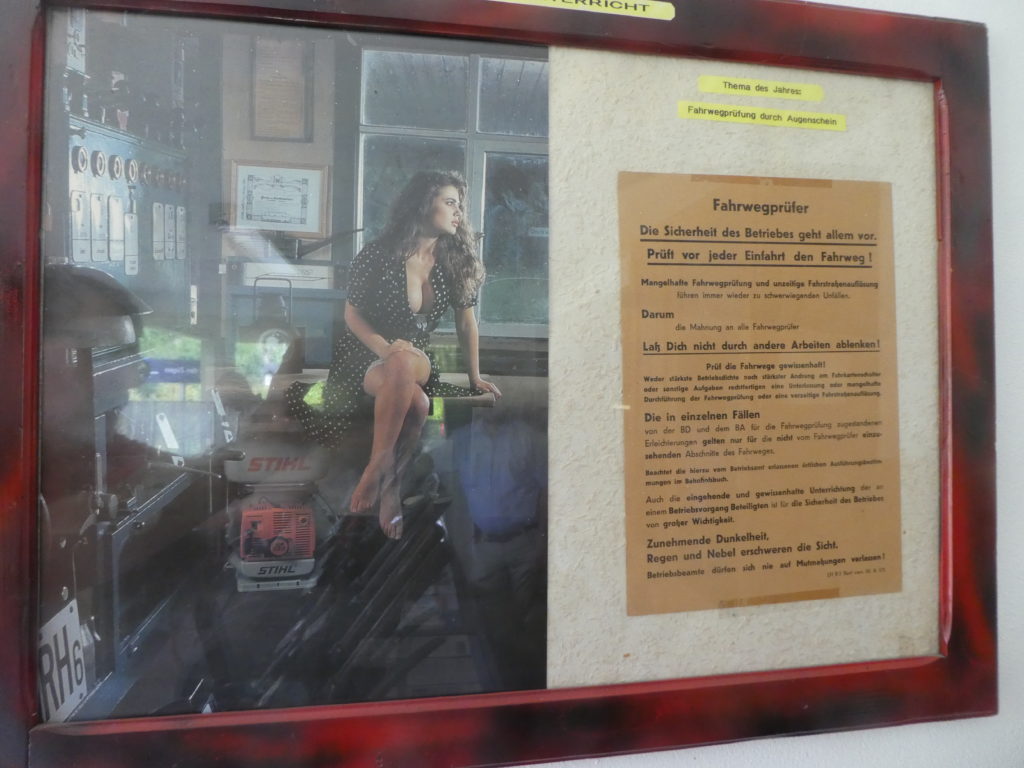

Neben der Stellwerksanlage sind in dem Museum eine große Sammlung von historischen Eisenbahnunterlagen, Verkaufseinrichtungen für Fahrausweise und weitere technische Ausrüstungsgegenstände zu besichtigen.

Mit einer Fülle von Informationen und angenehmer Gastfreundschaft der ArGe trat die Gruppe der IG Ahrtalbahnfreunde am späten Nachmittag die Rückfahrt an. Der Besuch in Rotenhain war für die Interessengemeinschaft ein Ansporn, die Planungen für ein ähnliches Museum im Kreis Ahrweiler voranzutreiben und zu verwirklichen.

Intererssante Informationen zum ehemaligen Bahnhof Rotenhain finden sich auch auf der Website der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz https://t1p.de/0vq2i sowie direkt bei der ArGe. Text: Wolfgang Groß, Fotos: Ulrich Stumm/Ahrtalbahnfreunde